智慧园区多业态智能管控方案

内容概要

智慧园区技术架构解析

如果把智慧园区比作一个"超级大脑",技术架构就是支撑它运转的神经系统。这个系统通常分为四层:最底层是遍布园区的物联网感知层,像皮肤上的神经末梢一样,通过5000+个传感器实时采集能耗、人流、设备状态等数据;中间的网络层就像高速神经纤维,用5G专网和工业WiFi6把数据传到云端;平台层则是这个大脑的"记忆中枢",由云计算平台和数据中台处理分析每天产生的20TB数据;最上层的应用层就像大脑皮层,把处理好的信息转化成可视化的管理界面,让物业人员在指挥中心就能掌控全局。

| 架构层级 | 核心组件 | 主要功能 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|

| 感知层 | 智能电表/环境传感器/人脸识别摄像头 | 实时数据采集 | 能耗监测、安防监控 |

| 网络层 | 5G基站/工业交换机/LoRa网关 | 高速稳定传输 | 设备互联、视频回传 |

| 平台层 | 云计算平台/数据中台/AI算法库 | 数据分析处理 | 故障预警、能效优化 |

| 应用层 | 智能管控平台/移动管理端 | 业务场景落地 | 远程巡检、招商看板 |

这种分层设计就像搭积木,不同业态的园区能灵活组合模块。比如物流园会加强货车调度的算法模块,而公寓项目则侧重智能门锁管理系统。通过标准化的API接口,新入驻企业的智能电表三天内就能接入现有平台,彻底告别过去各系统"各自为战"的混乱局面。

多业态物联网整合路径

园区里的写字楼、公寓、商场和厂区就像不同性格的邻居,想让它们高效协作,得先给每家装上能互相交流的"对讲机"——这就是物联网整合的关键。

要实现多业态智能管控,首先要打破设备间的"方言障碍"。通过部署LoRa、NB-IoT等低功耗广域网络,让空调、电梯、门禁这些"各说各话"的设备统一用标准协议通信。比如写字楼的智能照明系统能自动读取商场人流数据,在非营业时段降低公共区域亮度;厂区的环境传感器发现异常时,公寓的新风系统会提前启动空气净化模式。

实际操作中,建议采用"分步搭积木"策略:先为每个业态建立独立物联子网,再通过边缘计算网关进行数据清洗和格式转换。某物流园区就靠这招,把仓库温湿度监测系统和办公楼能耗管理系统打通,全年省下18%的空调费。特别要注意的是,选择设备时要留足扩展接口——就像给手机装内存卡槽,方便未来接入更多智能终端。

园区能耗优化方案设计

在智慧园区建设中,能耗管理就像给园区装上了“智能电表”。通过部署物联网传感器网络,空调、照明、电梯等高耗能设备的运行数据实时上传至云端,系统能自动识别用电高峰时段并生成优化建议。比如工业园区的大型设备,可通过AI算法预测生产排期与用电需求的关系,动态调整设备启停时间;写字楼公共区域的照明系统,则会根据人流量自动切换节能模式,单栋楼宇年省电量最高可达30%。更厉害的是,这套方案还能结合天气数据调整新风系统功率,遇到梅雨季自动降低除湿能耗,用大数据模型实现“千楼千策”的个性化节能方案。

AI驱动的安防联动体系

在园区日常运营中,安全隐患就像藏在角落里的定时炸弹。传统安防依赖人工巡查和分散的监控系统,不仅效率低,还容易漏掉关键风险点。现在通过AI技术,摄像头能自动识别人员异常聚集、车辆违停、烟雾火焰等20多种风险场景,还能联动门禁、消防、广播等系统。比如当AI发现某栋写字楼逃生通道堆满杂物,会立即推送工单给物业人员,同步触发电梯停运和疏散广播。更智能的是,系统能通过历史数据预测高发风险时段,比如厂区夜班时段容易发生设备操作事故,AI会自动加强该区域监控频率并提醒管理人员。这种"主动防御+智能响应"的模式,让园区的安全管理从被动应对变成提前干预。

设备预测性维护实践

在智慧园区里,设备维护就像给机器做"体检"一样重要。传统维修方式就像"生病了才找医生",而预测性维护则是通过物联网传感器实时采集设备振动、温度、电流等数据,结合AI算法提前发现异常。比如写字楼的中央空调系统,当某个风机轴承振动值超过安全阈值时,系统会提前3-7天推送维保工单,避免突然停机影响办公环境。物流园区里,这套方法更是帮了大忙——分拣设备的电机温度异常会被立即捕捉,维保人员能在故障发生前更换零件,确保快递流转不卡壳。最有趣的是电梯维护,通过分析运行次数、开关门响应时间等数据,系统能自动生成最佳保养周期建议,比人工经验判断精准得多。这种"防患于未然"的维护模式,让园区设备使用寿命平均延长了15%,维修成本反而降了20%以上。

绿色安全生态构建策略

在智慧园区建设过程中,绿色与安全就像园区的"左右护法",缺一不可。通过部署环境监测传感器网络,园区能实时掌握空气质量、温湿度、噪音等数据,就像给园区装上了"环境听诊器"。比如在厂区设置粉尘浓度监测点,当数值超标时自动启动除尘设备,既保护工人健康,又避免环保处罚。

安全防护方面,AI摄像头结合热成像技术能24小时扫描重点区域,发现异常高温立即联动消防系统。某物流园区曾通过这套系统提前15分钟预警变压器过热,避免了价值百万元的设备损失。园区还推行"能源护照"制度,给每栋建筑建立能耗档案,通过分析数据优化空调、照明等设备的运行时段,就像给园区开了"节能处方"。

绿化带智能灌溉系统也是个实用案例。通过土壤湿度传感器和天气预报数据,自动调节浇水量,某科技园区的景观用水量直接减少了35%。这种"会算账"的环保设计,让园区的草坪既保持鲜绿,又不会浪费一滴水。

大数据提升运营效率

园区运营每天产生的数据就像散落的拼图碎片,大数据技术就是那双能把碎片拼成全景图的手。通过整合门禁刷卡记录、电梯使用频次、停车场周转率等看似无关的数据,运营团队能发现写字楼午间电梯拥堵规律,自动调整运行策略;物流园区借助电子合同签署数据分析,能预判未来三个月仓储需求波动,提前做好招商规划。这套系统甚至能识别出公寓楼里长期闲置的会议室,自动推送给有临时办公需求的租户,让每平方米空间都产生价值。在设备管理方面,结合历史维保记录和实时运行数据,系统会像经验丰富的老师傅一样,精准判断中央空调滤网更换的最佳时间点,既避免过早更换浪费资源,又能防止延迟维护影响设备寿命。这种用数据说话的管理方式,让园区运营者告别了“凭感觉决策”的时代,真正把资源用在刀刃上。

智能管控场景应用案例

举个实际例子,上海某科技园区去年部署的智能管控系统,就生动展示了技术落地的价值。这套系统把园区里28栋写字楼、3个员工公寓和配套商业中心的设备全接入了物联网平台——中央空调能根据会议室预约情况自动调温,地下车库的照明在非高峰时段自动降到30%亮度,光这一项每年就省了18%的电费。保安室的大屏上,AI摄像头不仅能识别人脸和车牌,连有人翻越围墙这种动作都能实时预警,上个月刚阻止了3起可疑人员闯入事件。更厉害的是设备维护模块,园区里200多台电梯都被装上了震动传感器,有台电梯运行数据异常时,系统提前7天就推送了检修通知,避免了可能发生的停机故障。现在连租户续约都方便了,物业通过后台数据就能分析出哪些企业用电规律异常,主动提供节能方案,不少客户因为这种贴心服务决定延长租期。

结论

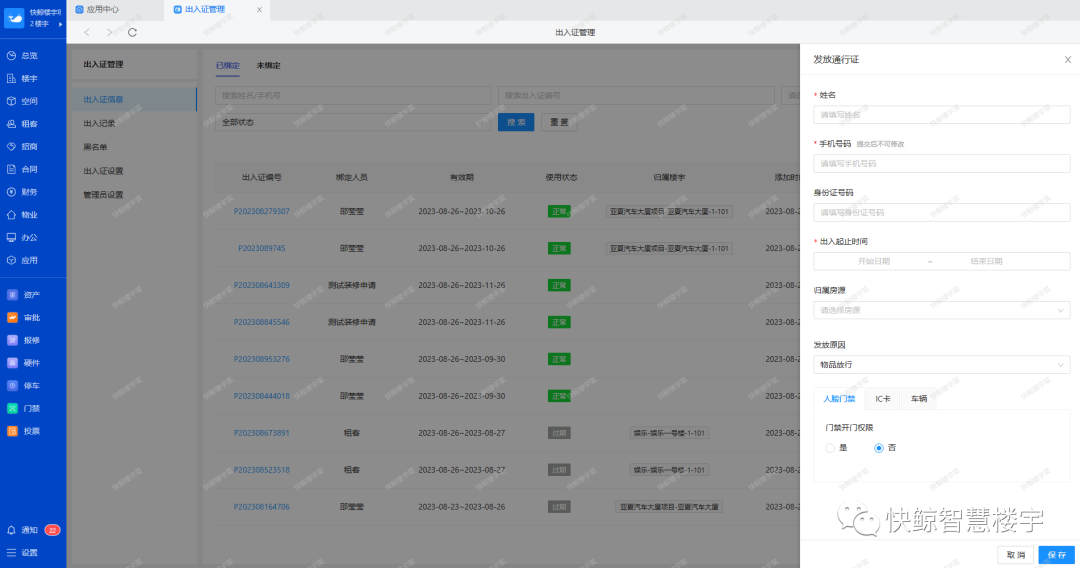

从实际应用效果来看,智慧园区解决方案就像给园区装上了“智能大脑”。无论是工业园、物流园还是商办写字楼,通过多业态的统一管控平台,物业人员能实时掌握楼宇能耗、设备状态和安防动态。例如某科技园区引入智能租赁管理系统后,合同审批周期缩短了60%,而电子合同功能让租户足不出户就能完成签约,既省时间又降风险。更关键的是,这种技术驱动的管理模式让园区运营方每年节省15%以上的能耗开支,设备故障率也因预测性维护降低了40%。这些改变不仅提升了园区竞争力,还为入驻企业创造了更安全、更舒适的工作环境。未来随着技术持续升级,智慧园区的价值将从基础管理延伸到数据资产运营,真正实现“用数字创造效益”的目标。

常见问题

智慧园区方案适合老旧园区改造吗?

老旧园区可通过加装物联网网关和边缘计算设备进行改造,例如在配电箱部署智能电表、在消防通道安装AI摄像头,改造周期通常控制在3-6个月内。

多业态园区如何统一管理不同系统?

采用标准化API接口对接各子系统,比如将写字楼门禁数据、厂区设备状态同步到中央管控平台,管理人员通过一个屏幕就能查看跨业态实时数据。

智慧园区能耗优化能省多少钱?

实际案例显示,通过空调系统智能调温+照明分时控制,商业综合体每月电费降低12%-18%,工业园结合光伏发电后全年能源成本减少超25%。

AI安防误报率高怎么办?

系统会通过行为分析算法过滤干扰因素,例如区分装修噪音和真实火警,夜间巡逻机器人还能对异常情况二次复核,误报率可控制在1%以下。

设备维护成本会增加运营负担吗?

预测性维护反而降低维修支出,比如电梯通过振动传感器提前14天预警故障,避免停运损失,某物流园采用该技术后设备运维费同比减少37%。

智慧园区方案如何保障数据安全?

采用本地化部署+区块链存证双保险,关键数据加密存储在园区私有服务器,门禁日志等操作记录实时上链,确保信息不可篡改。

电子合同比纸质合同好在哪?

线上签约可缩短招商流程80%时间,公寓租户刷脸完成电子签约,系统自动归档并提醒续约,某产业园使用后合同纠纷率下降63%。