智慧园区管理平台赋能智能运维创新

内容概要

智慧园区管理平台就像给园区装上了一颗"智能大脑",通过物联网设备实时采集电梯、空调、安防等设施的数据,再结合大数据分析生成运维策略。举个例子,空调能耗突然升高时,系统能自动排查故障点并推送给维修人员,比人工巡检快了好几倍。这种"感知-分析-行动"的全链路模式,让园区管理从被动救火变成了主动预防。

"建议园区管理者优先打通设备数据接口,避免信息孤岛影响决策效率。"

| 核心模块 | 功能亮点 | 实际应用场景 |

|---|---|---|

| 智能感知体系 | 设备状态实时监控 | 电梯异常震动预警 |

| 大数据中枢 | 跨系统数据整合分析 | 停车场流量高峰预测 |

| 能耗优化系统 | 动态调节照明/空调参数 | 每月电费节省15%-20% |

| 资产维护平台 | 自动生成维保工单 | 设备寿命延长30%以上 |

这套系统最聪明的地方在于能自主学习——比如通过半年的用电数据,就能总结出不同季节的节能方案。物业人员不用再抱着对讲机满楼跑,在电脑前就能看到哪里水管漏水、哪层垃圾桶满了。对于招商团队来说,还能用能耗数据说服企业客户:"看,入驻我们园区每年能省20万电费",这可比单纯比租金更有吸引力。

智慧园区平台智能感知体系构建

在园区日常运营中,设备分散、数据孤岛是老大难问题。智慧园区平台就像给园区装上"智能神经网",通过部署在电梯、空调、消防等关键位置的500+传感器,每秒钟都在捕捉温度、能耗、设备状态等20类数据。举个接地气的例子,某物流园在仓库顶棚装上光照传感器后,系统自动调节照明亮度,单月电费直接省了15%。这种实时监控不仅让运维人员手机随时收到异常警报,还能通过电子围栏技术自动识别陌生车辆闯入,比保安盯监控屏效率高得多。园区管理者最头疼的"跑冒滴漏"问题,现在通过智能水表+压力传感器的组合,能精准定位到具体楼层的管道渗漏点,维修响应时间从原来的平均4小时缩短到40分钟。这套感知体系就像给园区做了全天候CT扫描,把过去"盲人摸象"式的管理变成了透明可视的数字沙盘。

大数据驱动智能决策中枢建设

园区每天产生的设备运行数据、人员流动信息、能耗记录就像散落的拼图碎片,而智慧平台的数据中枢正是将这些碎片拼接成完整画面的关键。通过搭建统一的数据仓库,平台将门禁系统的刷卡记录、空调机组的温度曲线、电梯运行的峰谷时段等跨系统数据实时汇聚,再配合机器学习模型进行深度挖掘。比如某产业园发现,凌晨时段制冷机组空转率高达40%的异常现象,正是通过分析三年期的设备日志与天气数据才得以定位。这种数据驱动的决策模式不仅让园区管理者能随时调取「设备健康指数」「能耗波动热力图」等可视化仪表盘,还能根据预测模型提前两周预警变压器超载风险。更值得一提的是,系统会持续追踪每次决策的实际效果,像物流园区通过动态调整装卸区照明策略,每月节省的电费开支直接体现在管理后台的「节能收益计算器」中。这种闭环反馈机制让数据中枢越用越智能,真正成为园区日常运维的「智慧大脑」。

智能监控重塑能耗管理新范式

园区里的空调总在半夜空转?走廊照明灯亮得比太阳还勤快?这些问题在传统管理模式下就像"隐形电老虎",每年悄悄吃掉园区15%的运营成本。智慧园区管理平台给每台设备装上"电子侦察兵",空调出风口藏着温湿度传感器,配电箱里装着智能电表,连消防通道的应急灯都接入了物联网。这些24小时在线的数据哨兵,把过去每月抄表才能发现的能耗异常,变成了实时弹窗预警——当写字楼会议室温度达标却还在制冷,系统会自动关闭冗余空调机组;发现地下车库照明超时,立即触发智能调光程序。更厉害的是,这套系统能看懂园区用能"心电图",通过机器学习分析出设备最佳启停时间,让中央空调在电价低谷时段提前蓄冷,高峰时段自动节能,帮上海某科技园硬生生把夏季电费账单砍掉三成。

资产维护触发运维效率革命

在传统园区管理中,设备台账混乱、维护记录缺失等问题常常导致"救火式"维修。智慧园区管理平台带来的最大改变,就是让每台电梯、空调机组甚至消防栓都有了"电子身份证"。通过二维码扫描,工作人员3秒就能调出设备出厂日期、维修历史、配件库存等完整档案。更厉害的是,系统会根据设备运行数据自动预测故障——当某台水泵的振动频率超出安全阈值时,维修工单已经自动派发到最近的技术人员手机端。这种"预防性维护"模式让设备停机时间缩短了65%,某科技园区实际应用中,年度维修成本直降42万元。通过物联网传感器实时回传的运行参数,管理者还能精准掌握设备健康状态,避免过度维护造成的资源浪费,真正实现了"该修的马上修,不该修的不乱动"。

安全管控打造资源配置最优解

智慧园区管理平台就像给园区装上了"智能大脑",通过实时监测各环节运行状态,让安全管理从被动响应转向主动预防。系统整合了700多个物联网传感器和AI摄像头,能自动识别消防通道堵塞、设备过热等隐患,比人工巡检效率提升4倍以上。在物流园区,这套系统能根据货车进出流量自动调整道闸开关频率,高峰期通行速度提升30%,真正实现"车不等闸、货不滞留"。当写字楼电梯出现异响时,平台会在15秒内定位故障位置并派发工单,维保人员到达现场时间缩短至8分钟内,避免因设备停运造成的租金损失。这种动态化资源配置模式,让园区管理者能够像拼乐高一样灵活调整安防资源,既避免人力浪费,又能快速应对突发状况,形成安全与效率双赢的"防护网"。

降本增效赋能可持续运营模式

智慧园区管理平台就像给园区装了个"智能大脑",能实时揪出那些看不见的成本漏洞。通过动态分析水电暖通数据,系统会自动调节空调温度、调整照明时长,光是这套能耗优化组合拳就能让写字楼每年省下15%的电费开支。在招商环节,智能推荐算法能根据企业类型匹配最合适的楼层和面积,某工业园用这套工具后空置率直接从12%降到5%。更妙的是,电子合同功能让租户扫码就能完成签约,物业人员不用再抱着文件满园区跑,原来三天的审批流程现在两小时就能搞定。当设备出现故障苗头时,预防性维护模块会提前三天推送检修通知,把突发停机风险掐灭在萌芽状态。这些看得见的改变让园区运营者能把省下来的钱投入到绿化升级、智能停车等提升体验的项目上,形成良性循环的可持续发展生态。

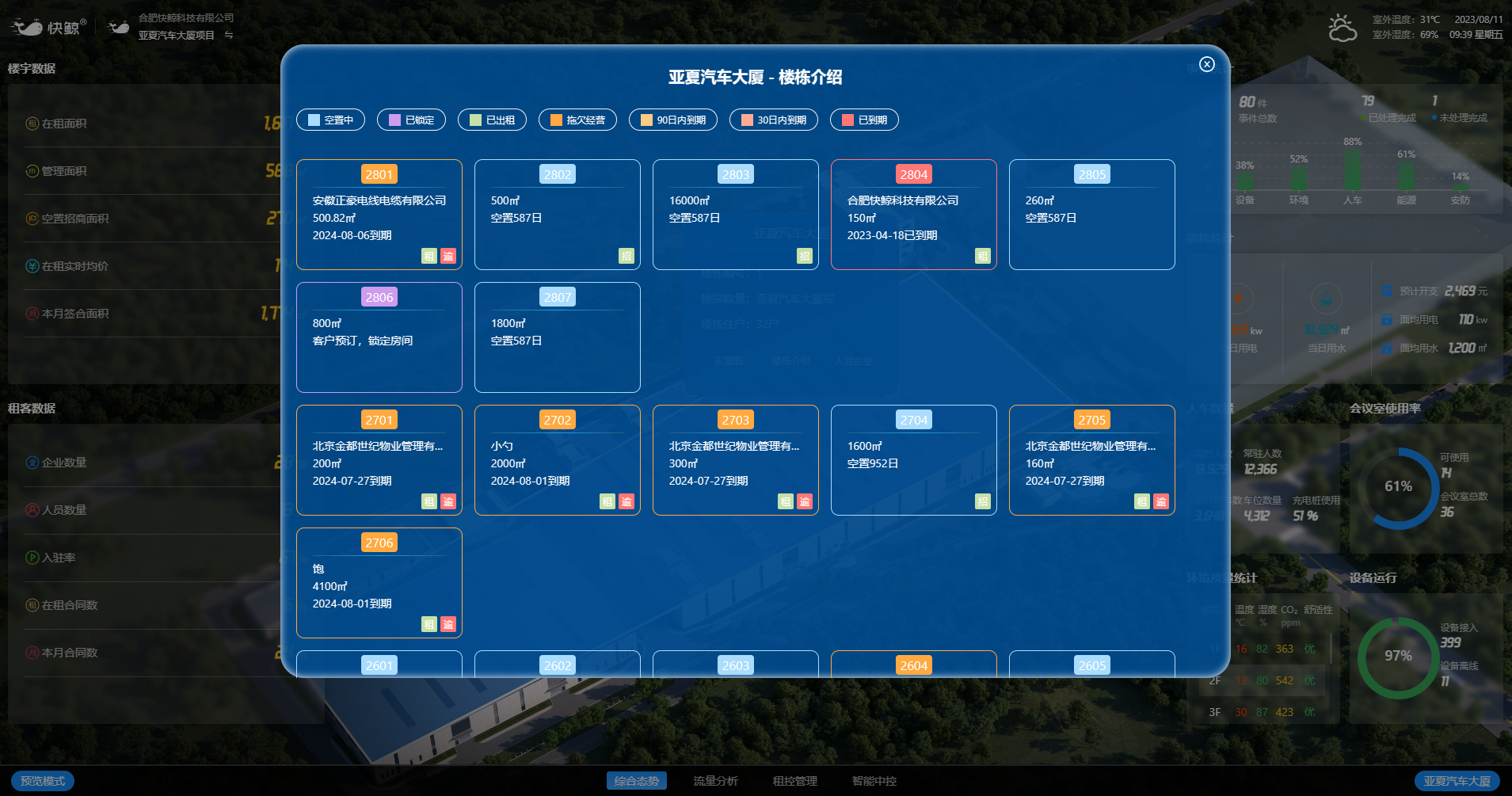

全链路数字化管理实践路径

智慧园区管理平台就像给园区装上了"数字神经",从设备运行到人员流动,所有环节都能实时抓取数据。比如园区的中央空调系统,通过传感器自动采集温度、能耗数据,直接同步到后台管理系统,物业人员不用再抱着表格挨个抄表,点点屏幕就能掌握设备状态。这种"数据跑腿"的模式,不仅把租赁合同审批从三天缩短到两小时,连停车场道闸都能根据实时车流自动调整开闭节奏。

实际操作中,这套系统把招商、物业、资产三大模块串成"一条链"。新租户签约时,电子合同自动触发门禁权限开通,同时更新水电费分摊比例,资产台账里的工位数量也会实时扣减。当设备出现故障预警,维修工单会同步推送给最近的维保团队,配件库存数据同时更新——整个过程就像多米诺骨牌,前一个动作自然触发后续流程。工业园区里的企业主反馈,过去处理跨部门协作至少要打五通电话,现在系统里点个确认键就能联动六个业务环节。

智能运维创新技术应用解析

园区里那些看不见的"智慧大脑"正在悄悄改变传统运维方式。通过把AI预测算法装进设备管理系统,空调机组会在故障前三天自动报修,就像给机器安上了"预知未来"的超能力。数字孪生技术把整栋楼的管道线路搬进电脑屏幕,维修人员不用钻天花板就能找到漏水点,点击鼠标就能完成三维空间里的故障推演。

更实用的当属自动化巡检机器人,它们背着传感器在配电房里转悠,红外测温精度比老师傅的手感还准。遇到突发情况时,智能工单系统会像网约车平台派单那样,把任务推送给距离最近且持有相应资质的维修员。能耗管理模块更是藏着玄机,它能从海量数据里揪出凌晨两点还在运转的闲置电梯,或是发现某层楼空调总比隔壁楼层多耗15%电量的异常规律。

这些技术组合拳打下来,园区管理者终于不用在纸质工单堆里翻找记录,也不用担心老师傅退休后设备维护变成"悬案"。运维团队通过手机就能查看实时数据看板,系统甚至能预测下个月需要更换多少支照明灯管,提前把采购清单发到采购部门邮箱里。

结论

智慧园区管理平台就像给园区装上了「智能大脑」,让楼宇、设备、人员之间的协作变得像拼积木一样简单。不论是工业园的生产线监控,还是写字楼的空调能耗优化,这套系统都能把零散的数据变成可执行的方案——比如某物流园通过实时分析货车进出数据,把车位周转率提高了25%;再比如科技园区用智能巡检替代人工抄表,每年省下十几万运维成本。更关键的是,平台把招商、租赁、物业这些原本割裂的模块串成了「一条链」,租户从签约到退租全程电子化,物业报修30分钟内自动派单,连消防通道堆杂物这种安全隐患都能被AI摄像头第一时间揪出来。现在越来越多的园区发现,这种「用数据说话」的管理方式,不仅让日常运营更省心,还能在招商时靠智能化服务吸引优质企业入驻,真正把管理成本变成了竞争力筹码。

常见问题

智慧园区管理平台适合哪些类型的园区使用?

工业园、物流园、写字楼、公寓、产业园等均可接入,支持租赁管理、资产管理、招商运营等全场景需求,灵活适配不同业态的数字化需求。

平台如何保障园区数据安全?

采用多重加密技术搭建独立数据防火墙,结合权限分级管理机制,确保设备运行数据、能耗信息等核心资产仅对授权人员开放。

实施智慧管理平台需要多久?

标准模块部署周期约2-4周,支持按需叠加功能。例如电子合同模块最快3天即可上线,物业工单系统通常1周内完成调试。

老旧设备能否接入智能监控系统?

通过加装物联网传感器即可实现数据采集,兼容90%以上传统设备。比如空调机组加装温控模块后,可直接纳入能耗优化分析体系。

运维效率提升30%是怎么实现的?

智能工单系统自动派单至最近人员,资产维护模块预测故障周期,两者结合减少60%人工巡检频次,缩短设备停机时间。

平台如何帮助园区降低运营成本?

通过分析历史能耗数据生成优化方案,空调、照明等设备智能调控后,平均节能15%-25%,年运维成本节省超20万元(以10万平米园区为例)。