智慧园区系统构建高效管理新范式

内容概要

智慧园区系统的核心就像给园区装上"智能大脑",通过物联网传感器实时采集设备运行、能耗监控、车位状态等上百种数据,再结合云端的大数据分析引擎,让管理者在电脑前就能掌握整个园区的"健康脉搏"。举个实在的例子,物流园区的冷库温度异常时,系统会自动推送预警到值班人员手机;写字楼电梯维保到期前,工单会自动派发给指定服务商——说白了就是让管理从"人盯人"变成"数据说话"。

现代园区运营者发现,整合智能管理系统后,设备报修响应时间平均缩短60%,空置房源匹配周期压缩45%,这正是数字化转型带来的直观效益。

这套系统特别擅长处理传统管理中的"三难"问题:资产台账混乱、招商匹配低效、安防响应滞后。在工业园区,每台价值百万的精密仪器都配有专属电子档案,使用年限、维保记录、折旧数据一目了然;招商部门能根据企业规模、用电需求等20多个维度,快速筛选出适配的厂房租户。更妙的是,当公寓楼出现陌生人长时间徘徊,AI视频分析会自动触发安保调度,整个过程比人工巡查快8倍不止。

智慧园区系统技术架构解析

智慧园区的技术架构就像给园区装上了"智能大脑",底层由成千上万的物联网设备充当"神经末梢"。这些传感器和智能终端实时采集门禁通行、停车位状态、能耗数据等信息,通过5G网络或专用物联协议传输到云端数据中心。中间层的数据处理引擎会对这些信息进行清洗归类,比如把空调运行数据与天气信息关联分析,再通过AI算法预测设备维护周期。最上层的智能应用模块就像指挥中心,将处理后的数据转化成可视化的管理看板,让物业人员能一眼看到哪栋楼的电梯需要检修、哪个区域的招商空置率偏高。这种"感知-分析-决策"的三层架构设计,既保证了数据流转的稳定性,又能让园区管理者在手机端随时调取关键运营指标。

物联网驱动管理效能升级

当园区的空调机组自动调节温度、电梯运行状态实时上传云端时,管理团队早已告别了传统"跑现场"的工作模式。智慧园区系统通过部署数千个传感器与智能设备,将原本分散的水电表、门禁闸机、消防设施等设备编织成一张动态监测网——中央控制大屏上跳动的数据曲线,实际上正反映着每平方米空间的能耗波动与设备健康度。在物流园区,这套技术让装卸区域的照明系统能根据货车进出自动开关;在写字楼场景中,会议室使用率超过70%就会触发新风量调节程序。管理人员发现,过去需要3人轮班巡查的停车场,现在通过车牌识别与车位传感器联动,1台电脑就能完成全天候车流疏导,这意味着每月能节省约120小时的人力巡检成本。更关键的是,当某台电梯的震动频率出现异常,系统会在故障发生前72小时推送维保工单,这种预测性维护模式使设备停机时间下降了65%。

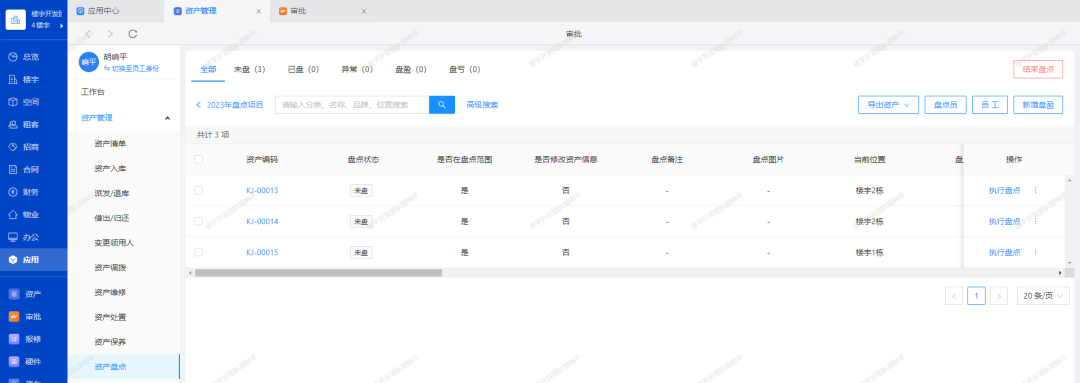

资产全周期数字化管理路径

园区里大到厂房设备、小到办公器材,通过扫码就能查清"家底"。这套系统给每台空调、每把钥匙都贴上专属电子标签,相当于给资产办了身份证——采购入库时自动登记台账,使用时扫码就能追踪去向,维保到期前自动推送提醒,报废处置时还能分析残值。管理人员不用再翻纸质档案,打开手机就能看到地下车库有多少空车位、哪层楼的投影仪需要换灯泡。更厉害的是,系统会自动分析设备使用率,比如发现某栋楼的咖啡机每天只用3次,就会建议调整配置方案,帮园区每年省下十几万的闲置设备维护费。

大数据赋能精准招商决策

智慧园区系统通过整合全网招商数据与产业动向,让园区管理者像有了"商业导航仪"。系统实时抓取企业工商信息、行业扩张趋势等300+维度数据,自动生成可视化招商热力图——哪个区域科技企业扎堆、哪类产业政策即将落地都一目了然。比如物流园发现生鲜电商企业集中扩仓,就能提前改造冷库设施;写字楼捕捉到设计公司扎堆搬迁动态,可针对性推出loft办公空间套餐。更厉害的是智能匹配引擎,把空置房源信息和企业需求标签(面积/租金/配套)自动配对,招商人员不用再翻着excel表大海捞针。有个实际案例显示,某产业园运用这套系统后,企业入驻匹配度提升68%,招商周期从45天缩短到21天,空置率直接砍掉三分之一。

动态安防预警机制建设方案

智慧园区的安全防护可不是光靠几个摄像头就能解决的。现在的动态安防系统就像给园区装了个“智能大脑”——通过部署高清摄像头、红外传感器和电子围栏,实时抓取人员出入、车辆轨迹和环境异常数据。比如物流园里大货车剐蹭风险高,系统能通过AI分析行车路线,提前预警盲区碰撞;产业园夜间无人时,若某区域温度突然升高,会自动触发消防设备并推送告警到值班人员手机。这套系统最聪明的地方在于“边用边学”,比如公寓楼的门禁刷卡记录积累到一定量后,能自动识别尾随、代刷等可疑行为,还能联动电梯控制模块限制异常楼层停靠。这样一来,园区管理者不用再像过去那样“盯屏幕盯到眼花”,系统自动把安全隐患按优先级排序,该响应的响应,该记录的记录,既省人力又能把风险掐灭在苗头阶段。

园区运营成本控制关键策略

智慧园区系统的核心价值之一,在于通过技术手段精准压缩运营开支。以物联网设备实时监测为例,园区管理者能在后台查看每栋楼的能耗数据——当中央空调在非高峰时段自动调低功率,或照明系统根据人流量动态开关时,每月电费账单至少能减少15%。这种精细化管控同样体现在设备维护环节:通过传感器采集电梯、水泵等关键设施的运行数据,系统会在零部件磨损达到阈值前自动派发维修工单,避免因突发故障导致的高额抢修费用。

招商环节的成本优化则依赖大数据分析能力。传统模式下,招商团队需要花费大量时间人工筛选租户资质,而智慧系统能自动匹配企业信用评级、行业特性与园区定位,将无效沟通成本降低40%以上。当租户通过电子合同平台完成线上签约时,不仅节省了纸质合同的打印、存储成本,更将签约周期从平均5天缩短至2小时内。对于物业管理团队而言,移动巡检APP取代了纸质巡查表,工单处理效率提升的同时,每年节省的纸张耗材费用就超过2万元。

这些技术手段的叠加效应直接反映在人力成本上。某物流园区接入智能管理系统后,原本需要8人轮班的门岗缩减为3人,剩余人力被调配至增值服务岗位,人力成本支出同比下降20%。这种资源再分配模式,让园区在控制固定支出的同时,持续提升服务创收能力。

智能系统提升服务响应效率

通过整合智能工单系统与实时数据监测模块,智慧园区管理系统让报修、咨询等日常需求的处理速度提升45%以上。当公寓住户通过手机APP提交空调故障申报时,系统不仅自动识别设备编号并关联维保记录,还会根据维修人员定位、技能标签进行智能派单——这种"抢单+定向分配"的混合模式使平均响应时间缩短至15分钟。在招商场景中,潜在客户通过VR看房后产生的意向数据,会实时同步至CRM系统并触发自动跟进流程,原本需要3天完成的客户建档、需求匹配工作,现在仅需4小时即可完成全流程推进。值得关注的是,物流园区运用这套系统管理车辆进出时,通过车牌识别与月台预约数据的交叉分析,成功将高峰期车辆调度效率提升60%,避免了传统管理模式中常见的拥堵问题。

全场景管理新模式实施路径

实现全场景管理的关键在于打通园区运营的"任督二脉"。通过部署智能中枢平台,将原本分散的租赁台账、设备巡检记录、合同审批流程等23类业务数据统一接入可视化看板,就像给园区装上"数字神经系统"。运维人员只需在移动终端点击"智能巡检"按钮,系统就会自动规划最优路线并关联设备维保档案,巡查效率比传统纸质记录提升60%。对于招商团队来说,系统内置的智能匹配引擎能实时分析企业税收贡献、行业匹配度等15项指标,像网购平台推荐商品般精准推送潜在客户。更重要的是,这套模式支持"积木式"功能扩展——物流园可强化车辆调度模块,公寓项目则能叠加智能门锁管理系统,真正实现"一套系统管全域"的灵活配置。

结论

从实际应用场景来看,智慧园区综合管理系统就像给园区装上了“智能大脑”。无论是工业园的设备维护预警,还是写字楼的租户合同自动归档,这套系统都能通过数据串联让管理流程“活”起来。比如物流园在高峰期自动调节车辆动线,公寓楼根据入住率动态调整保洁排班,这些过去需要人工协调的工作现在通过算法就能完成。更重要的是,系统积累的运营数据还能变成招商谈判的“筹码”——当客户看到精准的能耗分析报告或租金收益预测模型时,合作决策效率自然大幅提升。这种从“人盯人”到“数据管流程”的转变,正在重新定义现代园区的竞争力标准。

常见问题

智慧园区系统实施需要多少预算?

系统采用模块化设计,园区可根据实际需求分阶段采购功能模块。中小型园区基础版年费通常在15-30万元区间,包含设备接入、基础数据分析和标准运维服务。

非科技型园区能否用好这套系统?

系统提供可视化操作界面和定制化流程配置,某传统制造产业园60岁物业主管经过3天培训即可熟练操作电子合同签署、能耗监测等核心功能。

设备故障是否会影响整个系统运行?

平台采用分布式架构设计,单个传感器或终端设备故障仅影响局部数据采集,核心业务模块仍可正常运行,系统自带的设备状态监测功能会实时推送维修提醒。

如何保障企业商业数据安全?

系统通过三级等保认证,采用物理隔离+区块链加密双重防护。某生物医药园区的研发数据存储方案已通过ISO27001信息安全管理体系认证。

入驻企业是否需要额外安装软件?

企业用户可通过微信小程序或网页端访问标准化服务界面,物流园区商户使用手机就能完成电子合同签署、费用缴纳和维修申报等高频操作。

系统能否对接政府监管平台?

平台预留标准化数据接口,已成功对接28个城市的智慧城市管理系统。某自贸区园区直接通过系统向海关传送进出口货物温湿度监控数据。